L’Assemblée générale 2015 aura lieu

le jeudi 21 janvier 2016 à 20h au local.

Merci de réserver votre soirée sur votre agenda et de regarder le contenu sur le forum..

Association de conteurs en Bretagne

L’Assemblée générale 2015 aura lieu

le jeudi 21 janvier 2016 à 20h au local.

Merci de réserver votre soirée sur votre agenda et de regarder le contenu sur le forum..

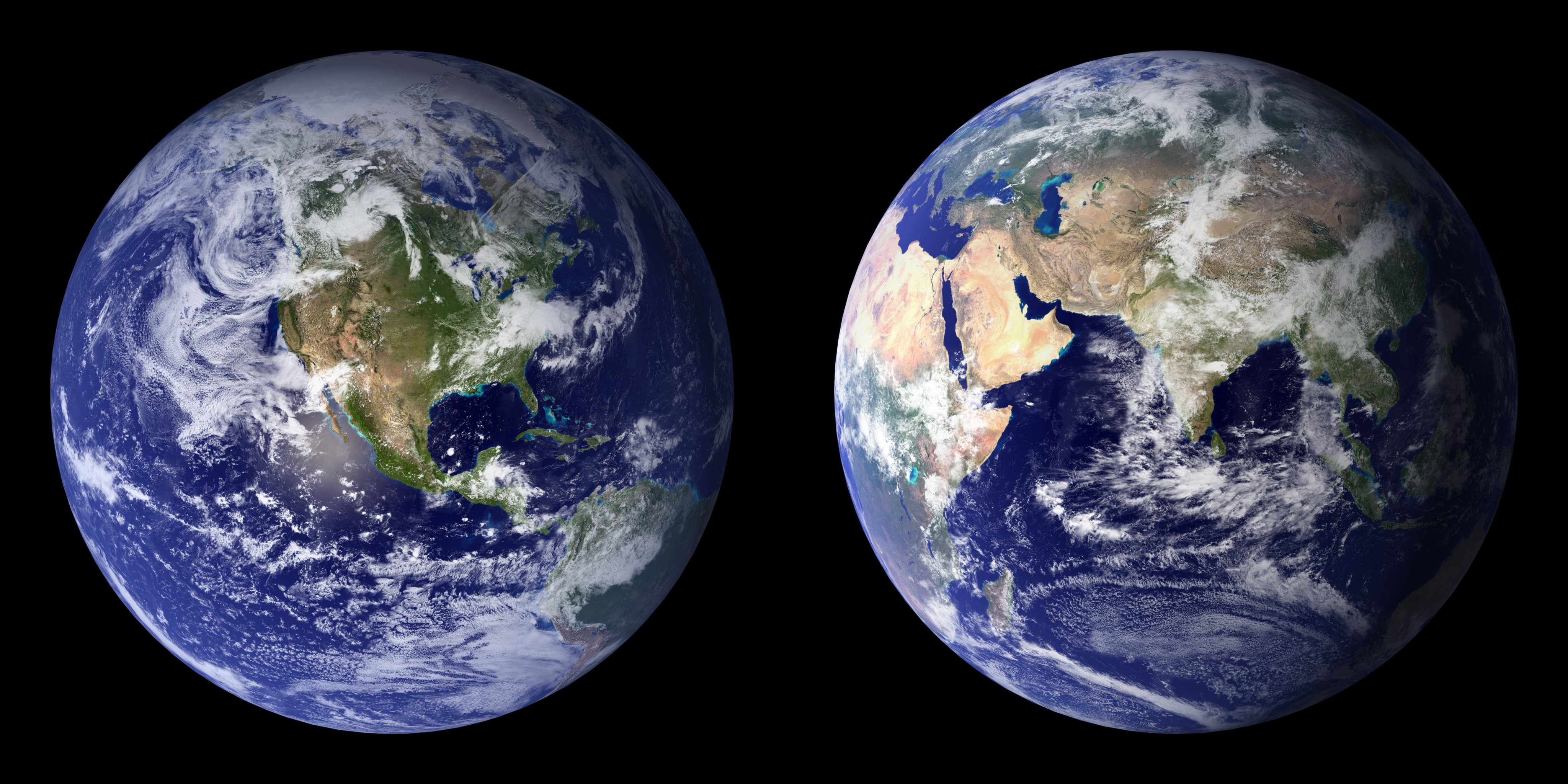

Le monde en contes au City

« Le monde est une merveille,

il y a le jour et la nuit !

Y’a la mer qui est profonde,

Y’a la Terre qui est toute ronde ! » le Roi et l’oiseau de Paul Grimault et Jacques Prévert

Vous êtes venus nombreux nous écouter

Le dimanche 2 mars à 16h30 au petit théâtre du City (*) pour

Le monde en contes

Le spectacle s’adressait à tous les publics à partir de 5 ans.

Les photos des après-midis passés sont dans notre galerie.

Le programme complet de notre saison de contes au City est ici

A bientôt !

Sylviane.

(*) le City se trouve 3 rue Salengro à Lorient (voici un plan), cette rue est parallèle à la rue de Belgique à partir de la place de la Liberté à Keryado.

Contes et chansons en liberté au City

15h15 dans la salle du City à Lorient : Quelle ruche ! ça s’agite dans tous les sens…

Anne coupe les gâteaux, les installe, pose bouteilles et verres et non elle n’a rien oublié même pas le couteau…A qui est il d’ailleurs ce couteau oublié au City ?

Sylviane (entre 2 éternuements) et Monique montent le décor….Quant aux autres : conteurs et choristes ils installent les chaises…

– On les met où Anne ?

– Attention, pas devant la sortie de secours…

-Oh la la il y en a trop vite il faut en enlever…

Pendant ce temps là Gervais est partout : à la lumière, aux chaises…

La Chorale Mémoire Ouvrière au City le 2 février 2014

Bon ça y est les choristes sont tous là, Marijo nous fait répéter…quelques spectateurs arrivent mais tout semble bien vide devant nous…Pourvu qu’il y ait des spectateurs ! Pour une fois qu’il fait beau les gens vont aller se promener et on aura personne…

Tiens la porte s’ouvre, 1,2,3, personnes entrent, tiens en voilà d’autres…..

Coralie, Anne, Anne-Marie, Monique, Yann-Fañch et Marijo au City 2 février 2014

16h30 la salle est pleine et nous sommes prêts à commencer….Le spectacle se déroule, le public rit de bon cœur, applaudit, et semble apprécier les chansons et les contes….

18h fin du spectacle mais pas de l’après-midi c’est l’heure de déguster un morceau de gâteau, de boire un verre ( de jus de pomme ou autre… ) de se détendre, d’écouter les compliments ( mais oui ça fait toujours plaisir )….et de tout débarrasser !

Et voilà c’est terminé mais nous garderons le souvenir d’un après-midi convivial et d’un bon moment de partage et d’amitié !

Anne-Marie.

Le dimanche 2 février à 16h30 au City (*), nous avons partagé des Contes et chansons en liberté avec la chorale Mémoire Ouvrière.

Notre prochain rendez-vous au City est prévu :

Les photos des après-midis passés sont dans notre galerie. Le programme complet de notre saison de contes au City est ici.

(*) le City se trouve 3 rue Salengro à Lorient (voici un plan), cette rue est parallèle à la rue de Belgique à partir de la place de la Liberté à Keryado.

L’assemblée générale de l’association « Il était une fois… » a eu lieu le jeudi 16 janvier 2014 à 20h à l’école de la Nouvelle-Ville, rue Lesage, à Lorient.

L’ordre du jour est le suivant :

Rapport moral

Rapport d’activité

Rapport financier

Election au C.A.

Discussion des projets

Questions diverses

Cette assemblée générale était ouverte à tous. Voici une photo de groupe :

Pour 2014

nous vous souhaitons à tous une

Bonne Année

سعيدة جدا في العام الجديد

Очень с новым годом

新年快乐

Bloavezh mat !

Qu’elle soit pleine de grands et de petits bonheurs,

de rencontres

… et de contes !

les conteurs d’Il était une fois.

Miz du, Kerdu… (novembre, décembre) nous voilà dans les mois noirs. Pour les éclairer, nous vous avons invités à venir écouter de beaux contes avec enfants ou petits enfants, au petit théâtre du City (*) le 1er décembre à 16h30 pour des Contes en blanc

A bientôt !

Sylviane.

(*) le City se trouve 3 rue Salengro à Lorient (voici un plan), cette rue est parallèle à la rue de Belgique à partir de la place de la Liberté à Keryado.

Pépites de conteurs

|

Et ses mains, vous ai-je parlé de ses mains ? Les mains des conteuses sont des fleurs agitées par le souffle chaud du rêve, elles se balancent en haut de leurs longues tiges souples, fanent, se dressent, refleurissent dans le sable à la première averse, à la première larme, et projettent leurs ombres géantes dans des ciels plus sombres encore, si bien qu’ils paraissent s’éclairer, éventrés par ces mains, par ces fleurs, par ces mots… Extraits du « Cœur cousu » de Carole Martinez |

|

« Un conte, c’est le message d’hier, destiné à demain, transmis à travers aujourd’hui… Si vous voulez sauver des connaissances et les faire voyager à travers le temps, confiez-les aux enfants. » Amadou Hampâté Bâ, conteur africain |

|

Le conte n’est pas une fable, celle-ci a une morale. Le conte laisse chacun juge de la situation. |

|

« Pratiquer le conte, c’est raconter une histoire avec le moyen le plus modeste qui soit : son corps, à l’exclusion de tout autre support. » M. Olioso, une enseignante. |

Notre saison de contes au City

Voici le temps de se mettre au chaud. Ce ne sera pas près de la cheminée mais, avec nous, au petit théâtre du City (*).

Vous pourrez y passer quatre dimanches après-midis en écoutant de beaux contes avec enfants ou petits enfants.

Nous vous invitons

le 3 novembre à 16h30 pour des Contes d’automne

dans le cadre des Veillées contées de Bretagne fédérées par l’Institut Culturel de Bretagne.

A bientôt !

Sylviane.

(*) le City se trouve 3 rue Salengro à Lorient (voici un plan), cette rue est parallèle à la rue de Belgique à partir de la place de la Liberté à Keryado.

Notre saison de contes au City 2014-2015

Comme l’année dernière, le temps de se mettre au chaud est arrivé. Ce ne sera pas près de la cheminée mais, avec nous, au petit théâtre du City (*).

Vous pourrez y passer quatre dimanches après-midis en écoutant de beaux contes avec enfants ou petits enfants.

Nous vous invitons

le 2 novembre à 16h30 pour des Contes d’amour et d’eau fraîche

dans le cadre des Veillées contées de Bretagne fédérées par l’Institut Culturel de Bretagne.

Goutte d’eau, source José Manuel Suárez (CC BY 2.0)

A bientôt !

Sylviane.

(*) le City se trouve 3 rue Salengro à Lorient (voici un plan), cette rue est parallèle à la rue de Belgique à partir de la place de la Liberté à Keryado.

Il était une fois….une ville

Il était une fois …un festival

Il était une fois…des conteurs

Il était une fois ….une rencontre

C’était il y a 22 ans….et l’histoire continue !

22 ans après nous sommes toujours présents !

22 ans après nous contons avec autant de plaisir !

2013, une belle année, une belle édition et de très beaux contes…

2013, une année riche avec de nouveaux conteurs, avec des amis de Vannes et de Nantes…

2013, une année toute en musique : accordéons, flûte, guitare, guimbarde…

2013 une année avec des moments d’émotion et de bonheur partagé !

2013 un public attentif, bienveillant présent tous les soirs

Que dire de plus si ce n’est un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui ont conté , dit des poèmes…qui ont fait de la musique, qui sont venus nous écouter….

Merci aussi à Yann-Fañch qui a organisé et accepté d’être notre » agent de liaison « avec le festival…Et pour finir un grand merci à Maïwenn et Géraldine bénévoles du festival interceltique de Lorient pour leur gentillesse et leur disponibilité!

Profitez bien de l’été et du soleil et rendez-vous le 5 septembre pour une nouvelle année de contes et d’histoires!

A bientôt

Anne-Marie

Anne-Marie, Sylviane, Paul, Coralie et Yann-Fañch le jeudi 8 août 2013

Anne, Paul, Eric, Cécilia, Yann-Fañch et Erell le vendredi 9 août 2013.

Les autres photos sont dans la galerie. Pour voir le programme cliquez ici.